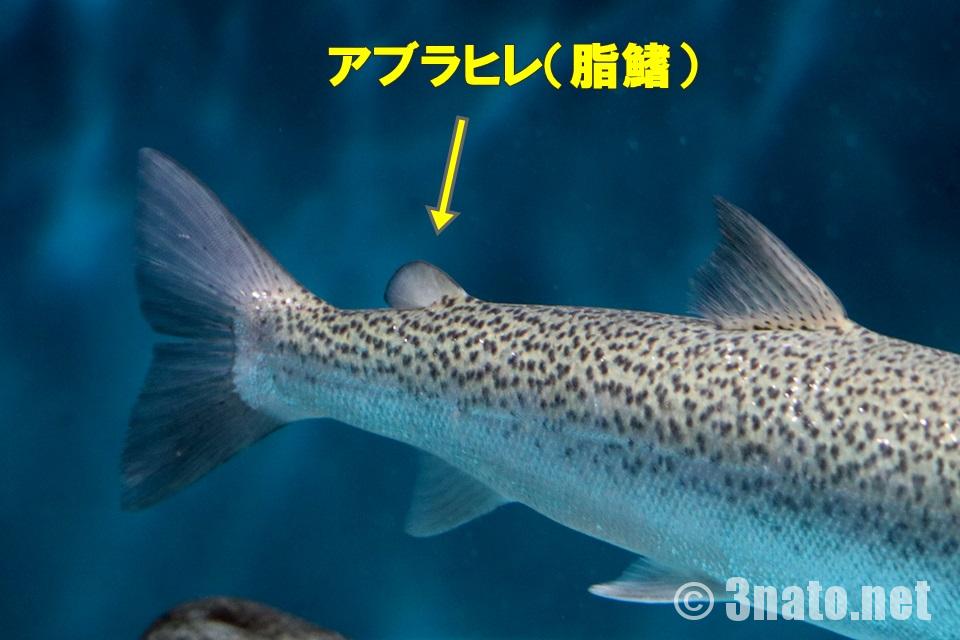

サケ科の特徴である脂鰭(アブラビレ)について

先日アクア・トトぎふへ立ち寄った際にイトウの写真を撮りました。

前回は水槽の底の方に沈んでいて上から写したような構図になっていましたがしかたなしにその写真を使っていました。

今回は少し中層となる高い位置に居てくれたのでここぞとばかりに写真を撮ったというわけです。

前に撮ったものよりは気に入った写真が撮れたのでWeb図鑑「イトウ」のページを加筆、修正しました。

そのイトウのページの中に書くべきかどうか迷ったのですが別記事としてこちらにまとめておきます。

それは、サケ科の特徴となる脂鰭(アブラビレ、アブラヒレ)のこと。

サケの写真が撮れていないので随分画像検索を行いましたが目的とした写真が上手く見つかりません。新巻鮭、切り身、さらには海鮮丼が山ほどヒットしてしまい目的とする写真でかつ転載可能な写真を見つけることが出来ませんでした。

なので他のサケ科のお魚さんたちの登場です。

サケと同じく写真が無いのですが10-15cmほどしかないワカサギにもアブラヒレが有ります。

渓流域にすむ川魚全てに有るんじゃないの?と思われるかもしれませんがそんなことはありません。

じゃあ、何のためにあるのか?といった疑問を持つ人が私の他にも居たよう(笑)でここに参考になる情報が見つかりました。

独立行政法人水産総合研究センター

さけますセンター

さけます研究部資源研究室 斎藤寿彦さんによる記事

コラム:脂鰭(あぶらびれ)の役割 -ある研究論文の紹介-

「成熟したサケ科魚類のメスは大きな脂鰭を持ったオスを産卵のパートナーとして選ぶ傾向のある」「長い時間泳ぎ続けるのに適した構造」などとも書いてありますが、良くわかっていない(部分も多い)と読めてしまいます。(私に読解力が無いこともありますが)

進化の過程で不要なものは退化して、必要だから発達しながら子孫に継承されていく理由があると思うのですが、それを明らかにすることは容易ではないのでしょうね。

斉藤さんの記事にもありますが、サケマス類の種苗放流現場では、放流魚を天然魚など他の魚と区別するために、脂鰭などの “鰭切り標識” が広くおこなわれているのだそうです。

私が知っていたのは矢作川のアユ、九頭竜川でのサクラマスについては漁協とボランティアの手で鰭切り作業が行われたと釣り雑誌や釣具屋さんの掲示板で見たことがありました。随分前の記憶ですから今でも行われているのかどうかはわかりません。

天然魚と放流魚の行動域や生態を知ることが保護、繁殖につながるともいえます。鰭(ヒレ)の無い魚を釣ったり見つけたら報告してあげると喜ばれることもあると思います。

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません