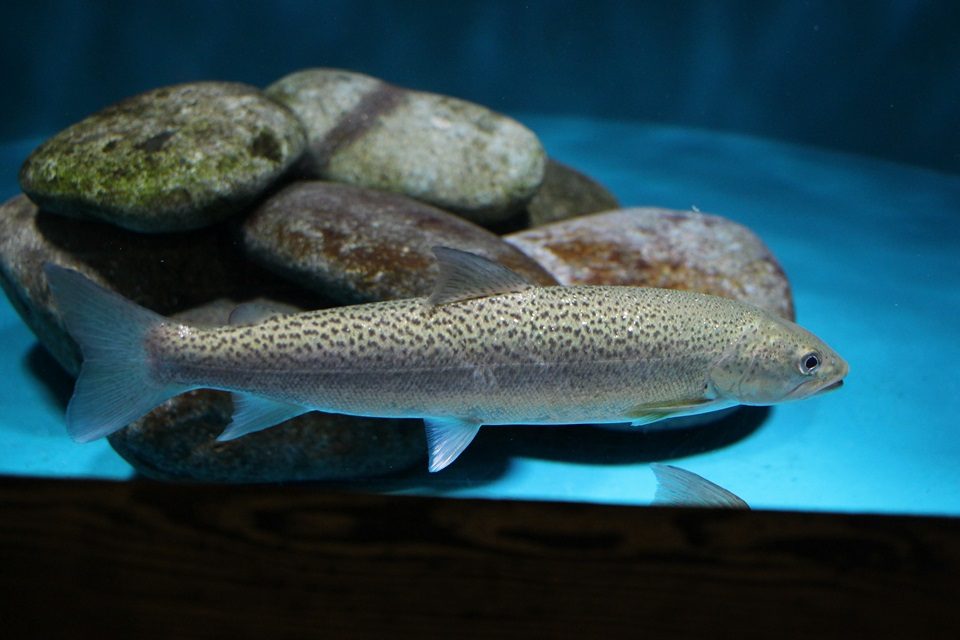

イトウ 日本の淡水魚としては最大級にして幻の魚

標準和名:イトウ

英名:Ito、Japanese huchen、Sakhaline taimen

学名:Hucho perryi

別名/地方名:—

上の写真は世界淡水魚水族館アクア・トトぎふにて撮ったものです。水槽前では照明の加減と思われますがもっと白っぽく見え一瞬アルビノ?と思ったほどですがパソコン上の画像処理でこんな写真になりました。

この個体(魚)は2008年10月にトラック輸送で北海道より碧南海浜水族館への長旅を経て運び込まれたものだそうです。現在でもアクア・トトぎふのものより大きいですがこの先どこまで成長するのでしょうね。

釣り人からみたイトウは生息域の限られた魚でもあり幻の魚と呼ばれている。とくにルアーフィッシング、フライフィッシングに手を染めた釣り人なら誰しも一度は挑戦したい対象魚です。

その大きさだけでなく、カエルやヘビ、ネズミや水鳥のヒナまで食すという悪食ぶりも怖れすら感じさせる川や沼の主(ヌシ)的存在でアングラーの挑戦意欲をかきたてるのだと思います。

イトウは日本の淡水魚としては最大級で、1937年(昭和12年)には北海道十勝川にておよそ2.1mが捕獲されたとの記録が残っています。

今回調べているうちに驚いたのは2007年の時点で禁漁期が無く、他魚種に比べ保護への取り組みが遅れていたことである。

イトウは産卵可能になるまでの期間が長く、性成熟はメスで6-7歳約55cm、オスで4-6歳約45cmで迎えると遅い。他のサケ類と違い産卵後に死なず、一生のうちに何度も産卵を繰り返すようだが毎年産卵するわけではない。

寿命は長く15-20年といわれるが、それでも個体数が増えないのが現状であり、今後もその産卵環境、生育環境が改善されることは難しいと感じています。

そこをもう少し詳しく書いてみると以下のような理由です。

イトウの産卵は川の上流域で行われるのだが、孵化後の稚魚は他のサケ科の魚同様に海や湖へと下る。

稚魚はこの旅程である程度の大きさに成長するだけのゆっくりとした時間が必要なのです。しかし、この時間が足りなくなってしまっているといわれています。

イトウにとって理想的な環境は、高度差の少ない湿原河川での緩やかな流れ、くねくねと蛇行を繰り返し十分な距離を得られる曲がりと時間が稼げる河川である。

近代では洪水対策での氾濫防止を目的とした護岸工事やダム建設により安定したスムーズな水の流れが人工的に作られてきました。河川の直線化といわれるのは蛇行の直線化といった位置の問題だけでなく氾濫しないスムーズな流れへの変化を含むのではないかと考えています。

コンクリート護岸は産卵環境、育成環境としても望ましいものではありません。そしてもうひとつ海につながるまでの時間を変えてしまったような気がします。

大昔のように台風、豪雨による大水で川が溢れ、土砂が流入したり流されたり、と流れが変わってしまったという時代に戻ることはもうないでしょう。

それなのに絶滅危惧種、希少種としての保護は遅れているように聞いています。サケやアマゴ、ニジマスのように養殖にも取り組んでいるようですがこれらの魚種のように上手くはいかないのが現状らしいです。

仮に養殖が上手くいったからといってサケ同様に生まれた川へ帰るという遺伝子に組み込まれた本能を考えると安易な放流も出来ないのです。

現存するイトウとその生息環境を保護するということが急務ということです。

(引用:ウィキペディア)

イトウはサケ目サケ科イトウ属に分類される淡水魚である。日本最大の淡水魚として知られており、体長は1mから大きいものでは1.5mに達する。記録上最大のものでは、1937年(昭和12年)に十勝川でおよそ2.1mのイトウが捕獲されたことがある。

サケとは違い早春に上流に遡上・産卵するため、初春から晩春にかけては生殖活動後の痩せ細った個体が多く見られる。日本では北海道の一部(11水系)の河川・湖沼に、その他樺太や、南千島に生息している。現在、イトウの生息する南限は北海道の尻別川であるが、尻別川での自然増殖は絶望視されている。

【関連記事】

サケ科の特徴である脂鰭(アブラビレ)について

外部リンク Wikipedia(イトウへリンク)

最終投稿日:2017/06/15

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません