アユ 日本の清流を代表する淡水魚

2月19日の日曜、初めてアクア・トトへ行ってきました。

淡水魚の水族館ということで最初に取り上げるお魚は?としばし考えた結果「鮎」(アユ)にしました。

アユ

英名:Ayu、Ayu Fish

学名:Plecoglossus altivelis

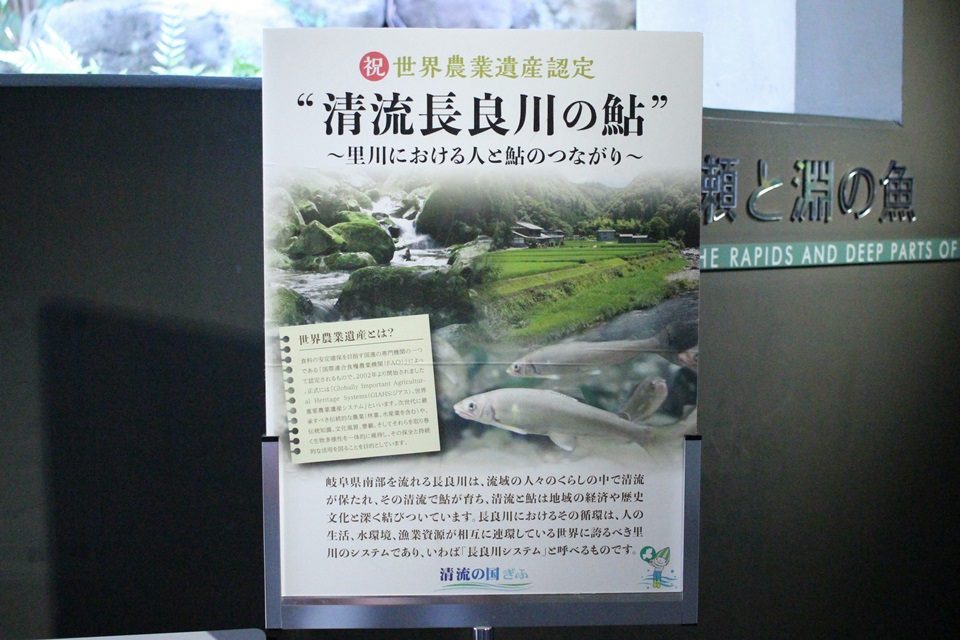

岐阜県の魚としても制定(制定日:1989年7月15日)されているが日本の清流を代表する淡水魚。

一年で一生を終える年魚だが30cm近くにまで成長する個体もいる。ただし大型の釣れる川として有名な川(釣り場)があるように地域差や餌の状況などにもよるようだ。

若魚は全身が灰緑色で背鰭が黒、胸びれの後方に大きな黄色の楕円形斑が一つある。秋に性成熟すると橙色と黒の婚姻色が発現する。

産卵は川で行われるが、稚魚は一度下流域の海や湖にまで下り翌年4-5月に川を遡上を始める。

川の上流から中流域にたどり着いた幼魚は水生昆虫なども食べる。この習性を利用して毛バリを使った釣りでの小鮎釣りが行われる。

もう少し大きくなると、石に付着する藍藻類及び珪藻類(バイオフィルム)を主食とするようになる。

アユが岩石表面の苔(コケ、藻類)をこそげ取ると岩の上に紡錘形の独特の食べ痕が残り、これを特に「はみあと(食み跡)」という。アユを川辺から観察すると、苔を食べるためにしばしば岩石に頭をこすりつけるような動作を行うので他の魚と区別できる。

この苔の付いた岩を守るために縄張りを持ち、他の鮎が侵入してくれば体当たりをするように攻撃をする。この習性を利用したものがアユの友釣りである。

観賞魚として水槽内で飼育した場合は成熟までに至らないケースが多いため、1年から3年は生きることもあるらしい。

長良川、木曽川、揖斐川の木曽三川だけでなく各地の重要な食用魚としての歴史があるが高級食材としての観光資源となっている。

外部リンク Wikipedia

最終投稿日:2017/02/20

ディスカッション

コメント一覧

まだ、コメントがありません